回望七十载 逐梦新时代——中华人民共和国成立70周年汉阴县经济社会发展成就回眸

| 索引号 | szfgzbmsnyncj/2019-3032 | 公开目录: | 统计信息 |

| 公开责任部门 | 汉阴县统计局 | 公开形式: | 主动公开 |

| 文号 | 成文日期: | 2019年09月28日 | |

| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-09-28 21:12 |

中华人民共和国成立70周年,是中华民族伟大复兴史上浓墨重彩的70年。70年的风雨兼程,70年的艰苦创业,让汉阴发生了翻天覆地的变化,经济总量不断跨越,社会财富不断增加,主导产业逐渐明晰,民生事业协调发展,群众生活水平显著提高。

一、经济总量不断跨越。新中国成立到1978年期间,汉阴的社会经济在历史长河中曲折前进,经历了“大跃进”、3年经济困难时期和长达10年“文化大革命”的考验,经济发展缓慢。十一届三中全会以后,汉阴经济社会发展步入了快车道。1949年全县工农业总产值仅有588.66万元(其中农业占93%),1978年社会总产值5792万元,1985年社会总产值达到10426万元,2005年生产总值达到11.2亿元,2018年生产总值突破100亿元。经济总量从1949年到跨越亿元用了36年,从1亿到10亿的跨越用了20年时间,从10亿到100亿的跨越仅用了13年时间。上世纪90年代中后期以后,汉阴经济再次保持高速增长,呈现出三次产业融合发展的良好态势,经济发展朝着高质量方向迈进。2018年汉阴县实现生产总值107.7亿元,人均生产总值达42811元。三次产业比为13.5:58.7:27.8。工业增加值占GDP的比重达到50.7%。

二、财政实力持续增强。财政实力的持续增强为全县经济建设和社会进步提供了强有力的保障。新中国成立初期,全县财政收入以农业税、工商税、企业上缴利润为主,1968年,农业税占财政收入比重高达74.8%。历经70年发展,财政收入结构转变为以增值税、契税、企业所得税为主,2018年税收与非税占比达到82.4%。1953年,汉阴财政总收入仅9.96万元,1958年达到126.72万元,1991年达到1125.6万元,2008年达到1.0555亿元。2018年完成市县口径财政总收入4.59亿元,完成地方财政一般公共预算收入1.52 亿元。一般公共预算支出完成25.87 亿元,民生支出22.4 亿元,民生支出占比达86.6 %。

三、社会财富不断增加。新中国成立初期,汉阴经济属典型的封闭、自给自足的小农经济,群众基本没有存款。1950年全县银行存款仅2.8万元,1963年达到114.8万元,1979年达到1272.3万元,1991年达到1.1433亿元,2005年达到11.2亿元,2017年5月突破百亿元。2018年末全县金融机构各项存款余额达110.2亿元,其中:住户存款余额达78亿元。各项贷款余额达53.8亿元,其中:住户贷款余额达34.4亿元。

四、农业基础地位稳固。新中国成立初期,汉阴农业处于“靠天吃饭”的状况,农业基础设施薄弱,农业经济结构单一。1949年,农业总产值中种植业占84%,其中粮食产值占71.1%。新中国成立后,汉阴坚持不懈的新修水利和抬田造地以改变农业生产基本条件。1954-1987年全县共建成水库36座,完成工程量345.76万立方米,总流域面积144.64平方公里,总库容2444.3万立方米。农业三次改革(土改、合作化、联产承包责任制)后更是促进了农业生产大发展。特别是1978年后不断改善新品种、新技术的推广运用,农产品产量显著增长,农村经济焕发出前所未有的生机,全县群众实现从吃不饱到吃得好再到挑着吃的跨越。1949年,农业总产值仅546万元,粮食总产量29730吨,每亩平均单产59公斤。2018年全年农业总产值达到25.5亿元,粮食总产量为9.6万吨,蔬菜产量为18.6万吨,肉类产量2.2万吨,水产品产量5600吨。主要农产品产量的大幅增长不仅繁荣了城乡市场,充实了全县人民的“米袋子”、“菜篮子”,更提高了农民的经济收入。

五、工业经济从无到有。新中国成立前,汉阴工业经济仅有造纸、油坊、手工丝绢等几处小作坊。新中国成立后,汉阴创建了地方国营工业,1958年在原小街乡建起全县第一座小型水电站。20世纪50、60年代,年平均工业产值占工农业总产值分别为6.1%、9.4%。70年代,开展“工业学大庆”、兴办五小(小农机厂、小水泥厂、小煤窑、小钢铁厂、小水电站)工业。十一届三中全会后,一批国有、集体、乡镇企业应运而生,除新建成的国营食品厂、油脂浸出厂、自来水厂外,在挖潜、革新、改造中将计量器厂、化工厂、丝织厂也建成了初具规模的骨干企业。步入20世纪后,汉阴工业规模不断扩大,企业科技含量不断提升,初步形成以富硒食品、新型材料、生物医药、装备制造、纺织丝绸为支柱的工业体系。2018年全县规模以上工业实现总产值200.4亿元,规模以上工业实现增加值53.60亿元。规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费投入强度达到0.2%。70年来,工业总产值先后迈过1千万元、1亿元、10亿元、100亿元、200亿元五个台阶。

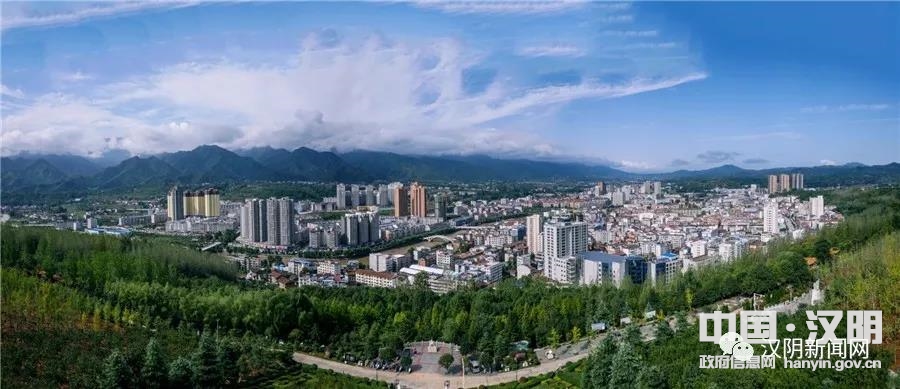

六、城乡面貌日新月异。新中国成立初,全县没有一间楼房,也没有电,城镇街道破乱不堪。新中国成立70年来是加大投入、加快建设的70年,一座座高楼拔地而起,一条条公路、铁路四通八达,一个个集镇初具规模,一批事关全县发展的项目不断落地开花。固定资产投资总量大幅增加,投资规模逐年扩大,为汉阴城乡面貌改善奠定了坚实基础。2018年,全社会固定资产投资完成98.7亿元,比新中国成立后1949-2010年61年间投资总和还要多。经过70年的发展,全县逐步形成了“一城五园三带三产业”的城乡统筹发展新格局,县城和工业园区、农业园区、物流园区、凤凰山森林公园及旅游文化产业园建设发展加快,月河川道城镇经济带、南区沿江(汉江)经济带、北区林果产业带三大板块竞相发展,富硒食品产业、新型建材产业、生态旅游三大主导产业特色鲜明。2018年全县城镇常住人口达到10.7万人,城镇化率达到42.9%。县城建成区面积达到7.75平方公里,县城建成区人口达8.72万人,县城道路总长达到76.05公里,县城道路总面积达135.65万平方米,公共绿地面积273.48公顷,人均道路面积达15.56平方米,城镇人均公共绿地面积31.33平方米,城乡面貌日新月异。

七、交通邮电跨越发展。新中国成立初期,汉阴交通通讯处于较原始状态,仅有1条过境的汉白公路。1959年建成县城至铁佛的全县第一条地方公路。1972年,阳安铁路建成通车。 2010年12月,十天高速安康至汉中段建成通车。2018年11月,汉阴通用机场项目获得军方正式批复。1949年全县公路里程40公里,1987年全县地方公路总长458.15公里,2018年底已达到2231.3公里。1961年,汉阴县开始有有线电报电路1路。1990年汉阴县城电话由人工接续改为自动拨号,以后又多次升级,最后升级为程控电话,到1995年后开始有手机电话。1949年全县邮电业务总量1.3万元,2018年已达到1.73亿元。交通邮电的改善,极大地方便了全县人民的出行需求,加速了人流、物流、信息流、资金流的快速流转,促进了汉阴经济快速发展。

八、消费市场发展迅速。新中国成立初期,汉阴早期的“商业”屈指可数。从解放初期汉阴私营商贾以生丝、土纸、土特山货换回布匹、食盐、卷烟等紧俏生活必需物资,到六、七十年代“发展经济、保障供给”方针政策指引,以粮食局、商业局、供销社为代表的国营商业发展迅速。从群众大件商品消费来看:20世纪80年代初,以自行车、手表、缝纫机等“老三件”为代表,以满足温饱为目标的消费结构为主;20世纪80年代中期到90年代中期,以电视机、冰箱、洗衣机为代表的家电普及为标志的消费结构调整;20世纪90年代末至今的以汽车、电子产品、家居建材为主导的享受型消费结构升级。消费品市场从短缺匮乏、凭证限量逐步向品种繁多、供给丰富、产品个性化智能化发展,消费结构持续优化升级。1949年、1970年、1996年、2012年、2016年全市社会消费品零售额相继突破100万元、1000万元、1亿元、10亿元、20亿元。2018年,全县社会消费品零售总额实现25.67亿元,是1949年的2522倍。2018年,全县外贸出口总额达到165万美元,县内部分商品出口到日本、韩国等国家。

九、群众生活持续改善。1949年以前,全县四十四万多亩耕地,百分之七十五掌握在地主、半地主式富农手中,加之战乱不断,自然灾害频发,使得生产力受到严重阻碍,人民群众生活挣扎在水生火热之中。新中国成立后的70年,是人民生活水平和生活质量得到迅速提高的70年。全县广大人民生活告别了“饥饿”、摆脱了“贫穷”,由“温饱型”向“小康型”迈进,部分群众已越过“小康”线,过上了富裕的生活。居民收入显著提高。2018年全县农村居民人均可支配收入由1955年的66元提高到2018年的9395元,城镇居民人均可支配收入由2004年的6200元提高到2018年的24526元。人民生活明显改善。农村居民人均生活消费支出从1986年的228.2元提高到2018年的9098元。农村人均住房面积由1986年的20.2平方米提高到2018年的57平方米。食品支出总额占个人消费总额不断下降。2018年全县农村居民恩格尔系数为29.7%,比1986年(64.7%)降低35个百分点;城镇居民恩格尔系数为27.9%,比2011年(37.3%)降低9.4个百分点。

十、教育事业优先发展。新中国成立初期,汉阴教育事业发展缓慢,校舍破烂、设备简陋,文盲、半文盲普遍存在。1949年,全县仅有初级中学1所,小学127所,全县小学在校生3041人,普通中学在校生255人。新中国成立后,先后实施了扫除青壮年文盲、普及九年义务教育,13年免费教育等政策,人口文化素质不断提高。1982年第三次全国人口普查,全县总人口中有大学文化程度328人,高中文化程度9318人,初中文化程度28006人。2010年第六次全国人口普查,全县总人口中有大学文化程度7791人,高中文化程度16999人,初中文化程度82323人。2018年全县小学在校生21598人,普通中学在校生16610人。1977年应届毕业生考入大学仅有3人,1988年高考录取人数达75人,2018年高考本科达线人数1415人,上线率达80.9%。

十一、医疗保障水平提高。新中国成立前, 城乡群众严重缺医少药,一遇灾荒,人民更是贫病交加,饱受疾病折磨。1948年死于各种疾病者达1872人,占全县总人口的16.7‰。新中国成立后,全县医疗技术水平和防病治病能力不断提高。霍乱、天花等烈性传染病已经绝迹,急性传染病发病率逐年下降。特别是近年来,县人民医院、县中医院分别成功创建二级甲等医院,县域内医疗单位诊疗水平明显提升,基本实现“小病不出村,常见病不出镇,大病不出县”的目标,群众县内就医治疗得到普遍认可。1949年仅有卫生技术人员数4人,1979年增至254人。2018年全县共有卫生技术人员数1552人,医院床位数1539张。落实免疫规划,保护人民健康。2018年全县Ⅰ类疫苗12种,Ⅱ类疫苗11种,接种率达99.99%以上。

十二、社会保障逐步完善。步入20世纪以后,社会保障覆盖面不断扩大,体系不断健全,城乡居民基本养老保险制度实现全覆盖,农村养老保险、城乡低保和医保财政补助标准持续提高,社会救助、社会福利、优抚安置等工作有效开展,精准扶贫、精准脱贫成效明显。2018年城镇居民医疗保险参加人数达1.7万人,参合农村合作医疗人数达25.8万人,农村养老保险参保人数18.8万人,城镇失业保险参加人数6401人。全县各类社会福利收养性单位数17个,拥有1412张床位。农村居民最低生活保障人数11054人,城镇居民最低生活保障人数1494人。2014年以来,全县共减少贫困人口12295户,共42505人。截止2018年底,全县仅有贫困人口11157户,共25429人。

70年弹指一挥间,汉阴大地焕新颜。回首70年,汉阴经济建设和社会发展取得了丰硕成果,形成经济持续快速发展、产业结构不断优化、民生状况持续改善、社会事业协调发展的新局面。展望未来,任重道远。立足新起点,开启新时代,新的征程刚刚起步,新的时代赋予新的使命,全县上下将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,不忘初心、牢记使命,砥砺奋进、筑梦前行,全面开启转型发展新征程,谱写高质量发展的新篇章!

陕公网安备 61092102000107号

陕公网安备 61092102000107号