汉阴“321”乡村治理经验被国家《乡村振兴战略规划实施报告(2018—2019年)》收录出版

近日,从农业农村部获悉,《陕西汉阴“321”乡村治理模式探索乡村善治之路》典型案例被国家《乡村振兴战略规划实施报告(2018—2019年)》收录并出版发布,该《报告》由农业农村部、国家发展改革委员会会同规划实施协调推进机制27个成员单位共同编写。

《报告》分为上、下两篇,上篇“规划实施”总结了《规划》实施的总体成效及有关重点任务进展情况,下篇“实践探索”遴选了省、县、村三级共27篇典型范例,附录部分梳理了中央层面制定出台的政策要点。《报告》系统总结了各有关方面大力推进《规划》实施的做法、成效和经验,供各地各有关部门学习参考,进一步凝聚社会共识,更好地推动规划落实见效。《报告》指出,两年来各地各有关部门把落实《规划》作为重点任务,不断加大工作力度。31个省(区、市)全部建立了实施乡村振兴战略工作领导小组,一级抓一级、五级书记抓乡村振兴的责任体系基本建立。《报告》显示,《规划》实施稳步推进,战略导向作用得到发挥,各方面重点任务取得显著成效。

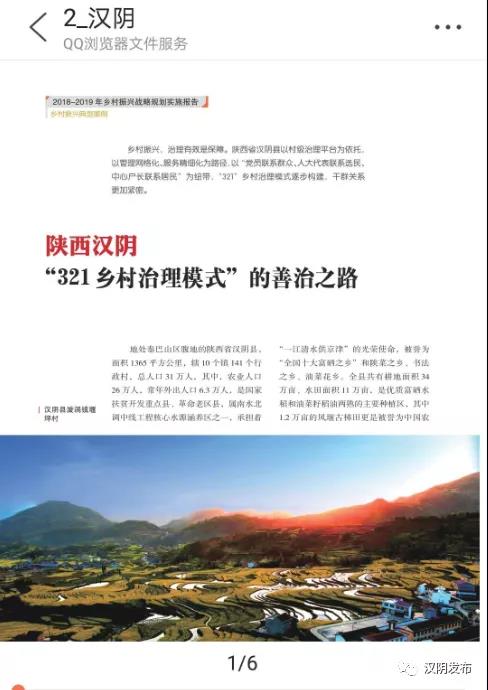

近年来,针对联系服务群众力量不足、群众参与和自治水平不高等难题,汉阴县探索推行以基层党组织为核心,以“党员联系群众、人大代表联系选民、中心户长联系居民”为纽带,以管理网格化、服务精细化为路径,以村级治理平台为依托的“321”乡村治理模式,充分发挥农民群众主体作用,整合党员、人大代表、中心户长和社会各界力量参与乡村治理,构建了党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理格局,探索了新形势下乡村善治的新路径,有力推动了农村经济社会快速全面有序发展,为实现农业强、农村美、农民富打下了坚实基础。2019年,全县实现生产总值112.5亿元,城乡居民人均可支配收入26505元、10384元,增长8.1%和10.5%,分别位列全市第二、第一,城乡收入比缩小为2.55:1;市场主体总量达1.83万户,非公经济占比64.2%,位居全市第二;金融机构存款余额118亿元、贷款余额55.2亿元,分别增长7.1%、2.6%;营商环境监测位居全省优秀、全市第一;全年共有13项工作荣获国家和省级表彰,公众安全感满意率居全市前列。2018年省委1号文件和市委、市政府文件分别将该模式进行了介绍推广,并成功入围“2018年加强与创新社会治理典范案例”。2019年12月,汉阴县被确定为“全国乡村治理体系建设首批试点单位”,并作为全省唯一代表,在农业农村部召开的“全国乡村振兴”工作座谈会上作经验交流。中央电视台、《人民日报》《农民日报》《法制日报》《陕西日报》等媒体多次进行宣传报道。

陕公网安备 61092102000107号

陕公网安备 61092102000107号