汉阴县2022年城乡居民收入情况统计分析

| 索引号: | xzfgzbmtjj-GK-2023-0017 | 发布日期: | 2023-03-06 19:45 |

| 来源: | 县统计局 | ||

| 内容概述: | 汉阴县2022年城乡居民收入情况统计分析 | ||

2022年,汉阴县统筹推进疫情防控和经济社会发展,全力推动经济高质量发展,聚力稳增收、促就业各项政策落实,居民收入稳定增长,基本民生保障有力,城乡差距不断缩小,共同富裕迈出坚实步伐。

一、汉阴县城乡居民收入基本情况

(一)居民收入水平稳步增长。2022年,汉阴全体居民人均可支配收入绝对量突破2万元大关,达到20006元,较上年增加1252元,增长6.7%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入31535元,较上年增加1526元,增长5.1%,农村居民人均可支配收入13258元,较上年增加884元,增长7.1%。

表1:2021-2022年全县居民人均可支配收入情况

|

指标名称 |

2022年可支配收入(元) |

2021年可支配收入(元) |

增速(%) |

|

全体 |

20006 |

18754 |

6.7% |

|

城镇 |

31535 |

30009 |

5.1% |

|

农村 |

13258 |

12374 |

7.1% |

(二)四项收入构成全面增长。2022年,汉阴全体居民人均工资性收入8449元,增长5.9%,占可支配收入的比重为42.2%;经营净收入3525元,增长7.3%,所占比重为17.6%;财产净收入1007元,增长6.1%,所占比重为5.0%;转移净收入7025元,增长7.4%,所占比重为35.1%。从构成看,工资性收入和转移净收入依然是居民收入的主要来源和主要动力。

表2:2022年全县城乡居民收入结构情况

|

指标 |

全体居民 |

城镇居民 |

农村居民 |

||||||

|

绝对值(元) |

增速(%) |

占比(%) |

绝对值(元) |

增速(%) |

占比(%) |

绝对值(元) |

增速(%) |

占比(%) |

|

|

可支配收入 |

20006 |

6.7% |

- |

31535 |

5.1% |

- |

13258 |

7.1% |

- |

|

一、工资性收入 |

8449 |

5.9% |

42.2% |

12670 |

4.4% |

40.2% |

5887 |

6.3% |

44.4% |

|

二、经营净收入 |

3525 |

7.3% |

17.6% |

4943 |

8.5% |

15.7% |

2609 |

5.7% |

19.7% |

|

三、财产净收入 |

1007 |

6.1% |

5.0% |

2881 |

4.0% |

9.1% |

92 |

6.5% |

0.7% |

|

四、转移净收入 |

7025 |

7.4% |

35.1% |

11041 |

4.7% |

35.0% |

4669 |

9.1% |

35.2% |

(三)城乡收入差距逐年缩小。随着精准扶贫成效显现,乡村振兴战略实施,农民收入实现了较快增长。多年来,我县农村居民收入连续多年一直保持高于城镇居民收入的增速。2016-2022年,汉阴城镇居民人均可支配收入增速分别为8.4%、8.7%、8.5%、8.1%、4.5%、8.4%、5.1%,累计增长64.5%,年均增速为7.4%;农村居民人均可支配收入分别增长8.5%、9.0%、9.5%、10.5%、7.9%、10.5%、7.1%,累计增长82.7%,年均增速为9%。从收入增速看,各年农村居民可支配收入增速均高于城镇,年均增速高于城镇1.6个百分点。从城乡居民收入比看,城乡居民人均可支配收入之比逐年下降,城乡居民收入差距不断缩小。2022年汉阴城乡收入比由上年同期的2.43:1缩小为2.38:1,低于全省(2.70:1)。

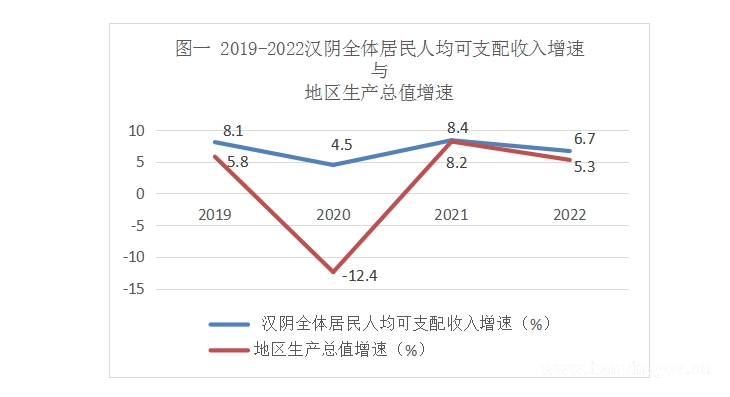

(四)城乡居民收入增速高于经济增速。近年来,全县上下多措并举促进增收,居民收入增长与经济发展实现基本同步。2022年全县生产总值119.56亿元,同比增长5.3%,汉阴全体居民人均可支配收入增速和农村居民收入增速分别高于GDP增速1.4和1.8个百分点,城乡居民共享改革发展成果,收获更多获得感、幸福感。

(五)从增速上看,均高于全省全国增速。2022年,汉阴全体居民收入同比增长6.7%,增速位列全市第2,分别高于全国5.0%、全省5.4%、全市6.3%的水平;城镇居民收入增速5.1%,增速位列全市第4,高于全国3.9%、全省4.2%、全市4.9%水平;农村居民收入增速7.1%,增速位列全市第7,高于全国6.3%、全省6.5%,低于全市7.3%水平。

(六)从总量上看,与全省全国尚有差距。2022年,汉阴全体居民收入分别占全国36883元的54.2%,全省30116元的66.4%,全市21420元的93.4%;城镇居民收入分别占全国49283元的64.0%,全省42431元的74.3%,全市31976元的98.6%;农村居民收分别占全国20133元的65.9%,全省15704元的84.4%,全市13368元的99.2%。

二、城乡居民收入增长的制约因素

(一)经济增速放缓,居民增收难度加大。当前经济形势不稳定因素增加,经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”压力,2022年汉阴全年GDP增速较2021年回落2.9个百分点,一季度、上半年、前三季度和全年的GDP增速分别为7.4%、8.3%、5.3%和5.3%,总体呈下降趋势,全县经济下行压力仍然存在,不利于居民持续高质量增收。加之2022年受疫情形势影响,部分企业和门店经营困难,产能未完全释放,一些企业不同程度出现裁员、减员现象,还有部分企业因上下游采购销售渠道影响停产、减产,且市场需求不足使一些企业生产经营困难增大,企业职工增收困难,对城乡居民收入产生一定影响。

(二)居民收入构成仍需优化,居民收入增长局限性多。一是城乡居民增收对工资性收入依赖程度偏高,工资性收入增长乏力。从收入结构看,汉阴城乡居民四大收入来源比重靠前的是工资性收入和转移净收入,两项合计占比为77.3%,其中工资性收入占42.2%,为收入增长的主要动力。2022年全体居民人均工资性收入增速为5.9%,低于收入增速6.7%,工资性收入增长动力不足直接成为城乡居民可支配收入增速放缓的主要因素,而工资性收入和转移净收入增长受政策性因素影响较大,增收动力有限,收入来源结构有待进一步优化。二是财产净收入总量较小、占比较低。与其他类型收入相比,不论是从总量还是占比看,财产净收入都处于较低水平,对城乡居民收入拉动作用不强。加之居民投资理财方式相对保守,民间资本投资渠道不宽,财产净收入缺乏增长空间,居民的财产净收入对收入的支撑仅占5.0%,且主要来源为土地流转、利息收入和出租房屋,其他类型收入较少。

(三)人口抚养比上升,抑制居民收入增长。近年来,我县人口结构出现新变化,一定程度上制约了城镇居民收入增长。一方面,老龄化进程加剧。第七次全国人口普查数据显示,全县常住人口中,60岁及以上人口的比重上升8.04个百分点,65岁及以上人口的比重上升6.04个百分点,15-59岁人口的比重下降10.96个百分点。另一方面,人口抚养比上升,且高于全国省市平均水平。“七人普”数据显示,我县人口抚养比(0-14岁和65岁及以上人口数加总与15-64岁人口数之比)上升至57.4%(其中少儿抚养比33.3%,老年抚养比24.1%),远高于国家45.9%、全省44.2%、安康市51.3%的水平。即有更多的非劳动人口来分享劳动人口的劳动所得,提高居民人均可支配收入的阻力加大。同时,为照顾非劳动人口,部分劳动人口往往需要从工作中分出更多时间和精力,对工作质量和薪酬水平造成影响。

三、建议对策

(一)经济发展提速增效,夯实居民增收基础。经济发展实力是居民增收的支点。一要继续做好稳增长、稳就业、稳物价工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。二要认真落实《陕西省关于促进城乡居民收入稳定增长的若干措施》等政策措施,充分释放政策红利,确保各项增收政策落地见效,促进城乡居民收入持续稳步增长。三要推动现有产业提质升级,发展优势特色产业,坚持产业互动,推动融合发展,完善产业链条,实现多环节提效增值,使产业发展成为促进居民增收的强大动力。四要壮大农村集体经济,积极盘活当地资源,增加农产品附加值,带动农民持续增收。

(二)努力扩大就业规模,稳定居民增收支撑。就业是最大的民生,要实现更高质量和更充分的就业,促进城乡居民增收,一要切实加强就业服务工作。加强覆盖城乡的公共就业服务体系,疏通就业渠道,为各类劳动者提供完善的就业政策咨询及职业指导,帮助有工作意愿的就业困难群体顺利就业。二要提升中小企业和个体户吸纳就业能力。营造良好营商环境,出台帮扶措施,引导市场主体健康发展,及时发布县内外中小企业和个体工商户的用工需求,促进城乡居民就近就业增收。三要有效发挥重点项目带动就业的作用。加大招商引资力度,以重点项目带动人流、物流、资金流、信息流、技术流加快集聚,以项目建设促进劳动力就业。四要增强对城乡低收入群体就业培训支持力度。落实农村转移劳动力、城镇登记失业人员、高校毕业生、脱贫户等职业技能培训政策,提升务工增收能力。加强新型职业农民技能培训,加快培养适合乡村产业发展需求的技术人才。

(三)优化全民创业环境,拓宽居民增收渠道。一要全力支持本土人才大胆创业。鼓励外出务工人员返乡创业,鼓励大学毕业生、下岗失业人员、复员退伍军人、残疾人、农村转移劳动力等群体自主创业,促进创业带动就业。二要积极实施创业就业扶持政策。放宽市场准入,降低创业门槛,切实落实税费减免、贷款贴息、技术服务等各项优惠政策,支持创业人群兴办小微企业、个体工商户。三要拓展农业多种功能,鼓励发展新业态。引导农村能人大户发展农产品加工业、现代农业、乡村旅游、创意农业、农耕体验乡村手工艺等创业项目,延伸农业产业链,提升价值链,促进农村居民经营净收入持续增长。

(四)深入实施乡村振兴战略,加快城乡融合发展。持续全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,努力构建农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的发展新格局。一是推进“庭院经济”“美丽乡村”建设,立足特色、因地制宜,发展生态农业、农旅结合、民宿产业等农村经营项目。二是巩固提升脱贫攻坚期间发展的8.1万亩茶叶,1.2万亩猕猴桃,2.3万亩蚕桑产业发展质效,强化品牌意识,促进生产经营性收入稳定增收。三是加强农村地区流通基础设施和电商服务体系建设,以“互联网+农业”为抓手,联结小农户和大市场,整合农产品生产、加工、流通、销售全产业链,带动农产品出村进城。四是推动农村创业创新和一二三产业融合发展,加快对农村新业态的培育,促进农民收入持续增长。

(五)完善社会保障体系,促进转移性收入增加。一是用足用活上级民生保障政策,聚焦低收入农户、进城务工人员等“提低”重点群体,做好民生兜底工作,积极为失业人员、低保户、特困户、残疾人等特困群体提供社会救助、社会保障等服务。二是进一步完善社会保障体系,加大财政向民生的转移支付力度,扩大养老、医疗、社保覆盖面,提高居民转移收入水平。

陕公网安备 61092102000107号

陕公网安备 61092102000107号