解封文化记忆,重现汉阴油纸伞

一把灵动的油纸伞,应该走在一条古老曲折的小巷,那里有青石板路,有杏花竹影,有长满青苔的古渡口。古城汉阴的油纸伞曾经也摇曳在人们的心间、梦里。

竹为伞架,皮纸糊面,柿子油、桐油防水,在汉阴曾经辉煌过的油纸伞中隐匿着老工匠们的智慧和传统手作的精华。汉阴“孙广胜” 油纸伞由于制作精美,选材特殊,耐磨抗风,且容易修补等特点,深受陕西、湖北、河南、四川等地民众喜爱。上世纪80年代初,黑布伞、尼龙伞、时髦的自动伞相继风靡全国,古老的汉阴油纸伞业随之衰落,汉阴县雨伞社倒闭,伞匠们迫于生计,无奈改行,“孙广胜”随之成为人们历史的记忆。

解封这段被人遗忘的历史,留存健在老工匠的手作记忆,还原其背后复杂的人口迁徙、文化交融、社会变迁、技术变革情况,是对我国油纸伞文化研究完整性的必要补充,也是陕西师范大学美术学院博士生王秀丽自2016年开启走访、调研、查档、复原等工作的意义所在。此项研究已获批国家教育部人文社科研究项目。

2016年研究伊始,胡玉康教授亲自带领其博士生王秀丽赴汉阴多地寻访油纸伞原料、传授田野考察等文化艺术史研究方法,邀请汉阴文化人士杨兴无先生指导调研,委托老艺人胡玉厚示范桐油熬制技法,寻访原汉阴县雨伞社多位工匠协助工艺复原。在众多热心人士的帮助下,搜集到许多还原油纸伞盛衰原景的珍贵素材。

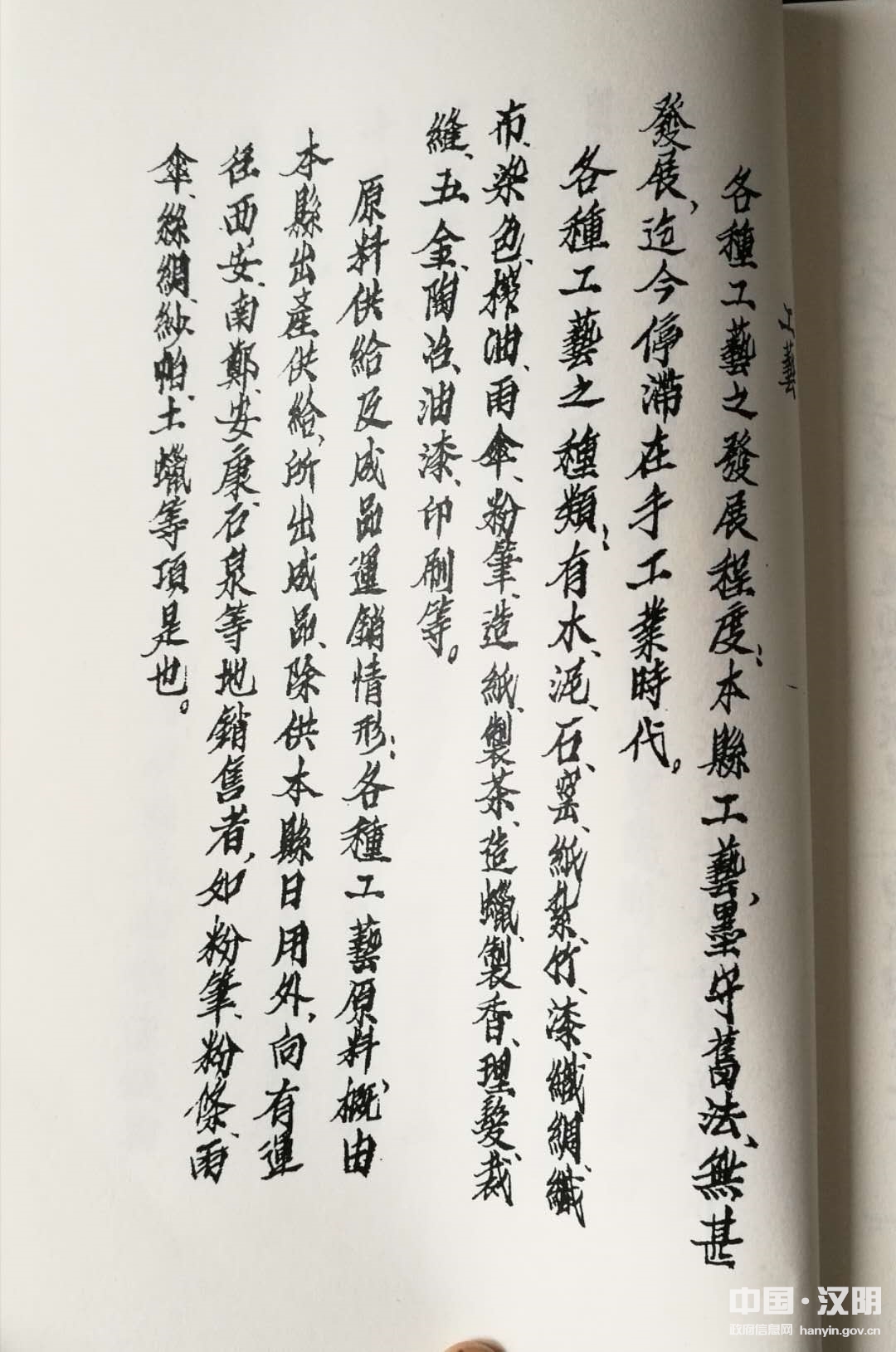

关于汉阴油纸伞的源起、兴盛、工艺和衰落,有文记载:“清代乾隆年间,孙姓从湖南益阳喜花门楼迁居陕南汉阴,见秦巴山区生产竹木、桐油、柿子、皮纸,便做伞为业。到晚清,他们创出的‘孙广胜’商标纸伞已大有名气,并形成了一定的生产规模,把汉阴城南街变成了遐迩闻名的伞铺街。”……“汉阴‘孙广胜’纸伞,选材考究,制作精细,工艺独道,一把伞做成要经过106道工序,体现了人的智慧与制作技艺的完美结合。”

时至今日,为了全面系统深入地发掘汉阴伞文化,王秀丽博士及其调研团队在汉阴苦苦搜寻了近两年时间,尚未觅得一把完整的“孙广胜”油纸伞。但传统文化是不朽的!凭着满腔的热情和对传统文化不懈的探索精神,近日,王秀丽博士及其团队已经按照古老的传统工艺,成功地复原了一把“孙广胜” 油纸伞,其惊艳亮相立即唤醒了汉阴人尘封的记忆,“孙广胜”后人也惊叹不已。

技艺是历时性流动的,时空的限制、自然条件的约束、文化基因的变化均是民艺生发的前提。传者行将老去、承者寥寥无几、苦守难以创新、生存缺乏土壤,夹缝中的陕南油纸伞在现代语境下如何完成文化迁徙,这不仅是陕南油纸伞文脉修复、城镇文化建设的个案探索,亦是“十三五”规划建议中“振兴传统工艺”、李克强总理政府工作报告中“工匠精神”等国家政策导向的具体践行。但愿不久的将来,油纸伞还能再出现在汉阴的街头巷陌。

上一篇:汉阴县文化科技卫生三下乡暨双河口“山货庖汤节”开幕[ 02-01 ]

下一篇:汉阴洞河水库枢纽工程电站厂房顺利封顶[ 02-02 ]

陕公网安备 61092102000107号

陕公网安备 61092102000107号