汉阴积极探索养护新模式,开启残障人幸福生活新天地

智力、精神、重度肢体残疾人是残疾人当中的一个特殊群体,这些人无法工作不说,由于生活不能自理,反而需要其他家庭成员长期待在家里进行生活照护。由此,导致他们的家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复、精神压力等各方面不堪重负。“照看一个人,拖累一群人,致贫一家人。”如今在汉阴,随着深化和探索多元化的托养服务模式、引导社会力量参与等手段,这个难题正在被逐步破解。

“居家安养”助残障人士走出家门感受“阳光”

西岭村34岁的村民魏显波,曾是家中主要劳动力,2012年一次交通意外事故,使他成为一名重残人士。顶梁柱倒了,原本幸福的家庭由此陷入了困境。他是不幸的,却又是幸运的。、当地政府给予了他们一家人热心的帮助,汉阴县残联陆续为他配置了轮椅、拐杖、座式磁控椭圆机等,在残疾人“阳光家园计划”服务行动中,他又享受到了该项目提供的帮助,提起这件事,他的双亲充满了感激之情。

近期,走进小魏家里,他兴奋地给笔者演示着康复器材。如果不是亲眼所见,真的很难想象,短短数年间内一个重度残疾人可以这样在家甩开拐杖,自如地健身。

像小魏这样的重残人士能够得到较好的康复,乐观、自信的生活;有的人通过不懈努力,还完成了自主创业的华丽“转身”。这一切得益于县政府“买单”实施的“居家安养”精准康复“实事工程”,每年县安排财政资金50余万元从发放居家服务和服药补贴、适配辅具、无障碍改造方面帮助残疾人恢复或补偿机体功能,提高生存质量,增强社会参与能力。2017年,汉阴400余名重度智力、精神和肢体残疾人的生活状态得到明显改善。

“医养结合”构建特困重残“寄宿托养”双保障

在汉阴县蒲双区域敬老院内,没有自理能力的残障人吴兴胜找到了“依靠”,在这里享受着“贵宾”式待遇。院内干净整洁、环境优美,房间内多功能病床、空调、热水器、电视、扶手摇椅等服务设施一应俱全;每天护工为他提供生活起居基础护理,不定期医院医生、护士还提供身体健康检查和医疗。

“真是做梦也没想到有这样的好政策,是党和政府给了我们家新的生活……”每当说起县里实施的重症特困残疾人“养护一体化”模式,夏顺兰老人连声感谢,禁不住流下幸福的眼泪。

她所说的“养护一体化”,就是2017年该县在全市创新推行的失能、半失能特困人员“医养”双重保障管理模式。该县先后投资350余万元,对县中心敬老院与蒲双区域敬老院分别实施了提升改造,按照护理专区设置标准,每个特护室设置床位3张,配齐多功能病床、扶手摇椅等生活设施;同时,购置了心电监护仪、牵引床等医疗设备。采取政府购买服务的方式,养护中心分别与民政局、蒲溪镇卫生院、同济医院达成合作协议,由医院向每个中心派驻1名全科医生和1名执业护士,提供诊疗康复设备和常用、急救药品;由养护中心按失能人员1∶2与半失能人员1∶3的比例培训配备护理人员。据悉,建成后的两处养护中心可供150余名失能与半失能残障人入住,使其“住有所居、居有所养、病有所医”,成为他们乐享幸福生活的“乐园”。

“日间照料”着力营造“家外之家”温馨的“港湾”

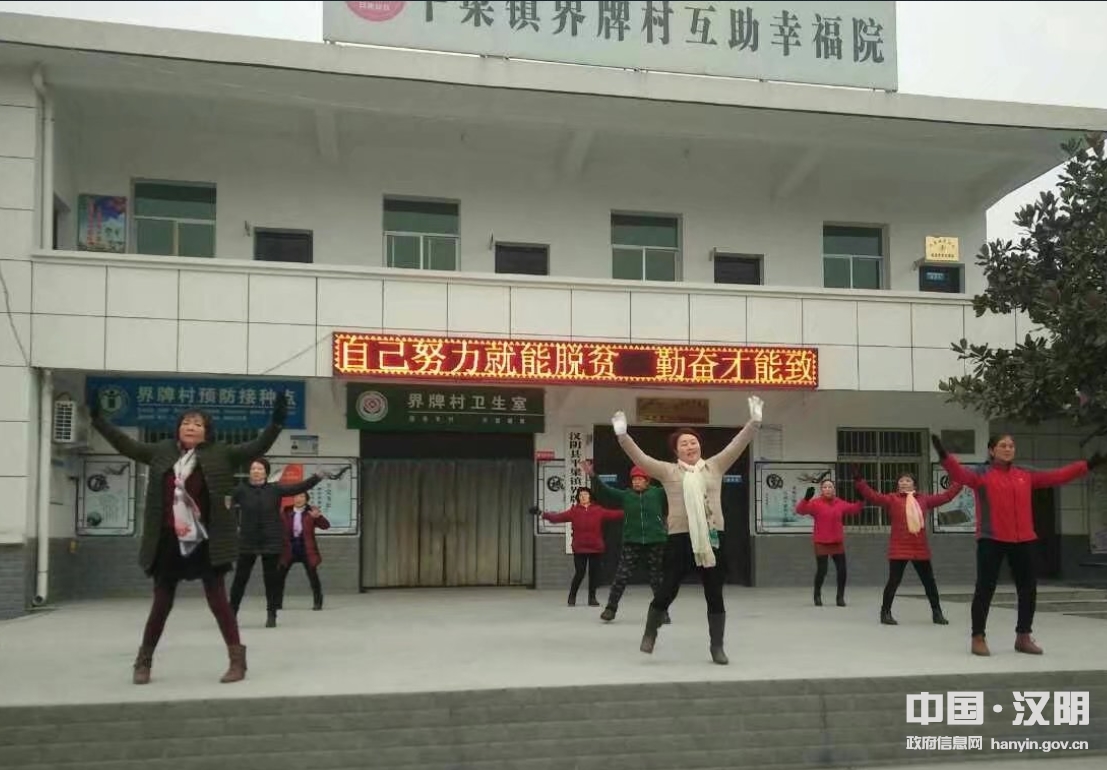

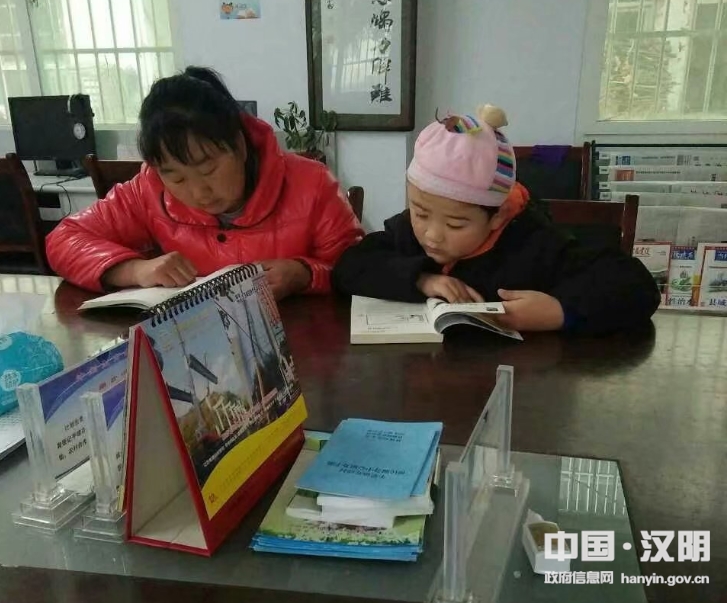

平梁镇界牌村是汉阴的西大门,距县城12公里。2017年,该村借创建县残疾人文化进社区之机,将原有社区幸福院进一步拓展,建成集老年活动、助残服务为一体的日间照料中心,餐厅、棋牌室、阅览室、休息室、康复医疗室、训练活动室等一应俱全。许多老年人、残疾人每天都按照社区提供的开放时间到这里聚集,大家一起聊天下棋、读书看报……

该村智力障碍二级残疾人蔡家鑫,因年龄尚小,生活自理能力较弱,无法就读县阳光学校。自从村里有了“日间照料”场所,他在母亲的陪伴下,在这里可玩、可学,累了、困了再也不用被急着带回家。

据该村支书郑东介绍,每天社区活动的老年、残疾人不下20余人,除群众自发性参与看书、棋牌、健身活动外,村上还集中开展道德法制讲堂、实用技术培训、歌舞晚会、医疗健康、志愿公益等活动,他们在接受照顾和参与活动中,丰富了精神世界,和谐了邻里关系,促进了社会稳定。

有了平梁镇界牌村、观音河镇中坪村、城关镇草桥村的积极探索,该县将以点带面引导各镇、各村(社区)“日间照料”托养服务模式延伸、提潜,让越来越多的“学校进不去、医院收不了、家庭供不起”的智力、精神和重度肢体残疾人在村内就能重塑自我,实现幸福人生。

陕公网安备 61092102000107号

陕公网安备 61092102000107号