70年斗转星移,70年春华秋实;70年风雨兼程,70年沧桑巨变。新中国成立70年来,31万汉阴人民以其悠久历史所蕴藏的蓬勃之力,在这片厚重的热土上续写了汉阴历史的新辉煌。事关人口生育发展、人民身体健康的卫生健康工作同样取得了令人瞩目的成就,为实现全民健康和全面建成小康社会提供了坚强有力的健康保障。

2014年6月,汉阴县城全景张德顺摄

一、卫生医疗事业

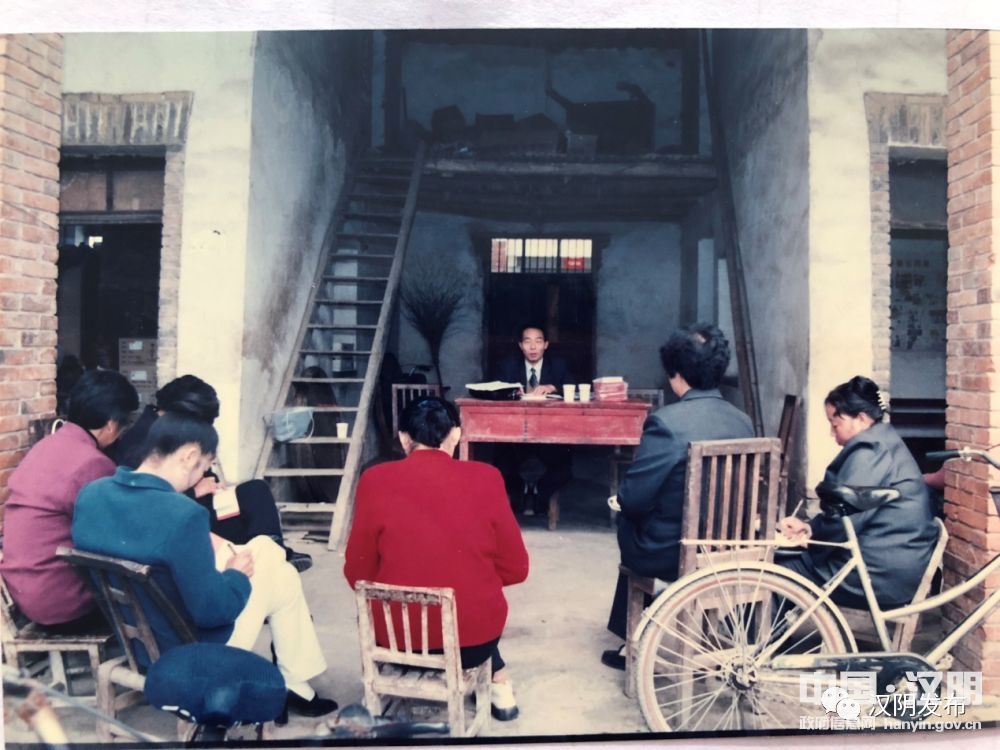

健康是人民幸福之源,全面小康之基。人人健康,是时代的呼唤,更是群众的期盼。新中国成立初期,汉阴县医疗卫生事业一穷二白,百废待兴。1950年8月,县政府成立汉阴县人民卫生院,时有房舍13间,医护人员5名,开设病床10张。由此拉开我县卫生医疗事业发展的序幕。1952年至1962年,漩涡、铁佛、蒲溪、平梁、汉阳相继成立卫生所,初步建立了基层卫生服务机构。

70年代县医院住院楼

70年代县医院门诊楼

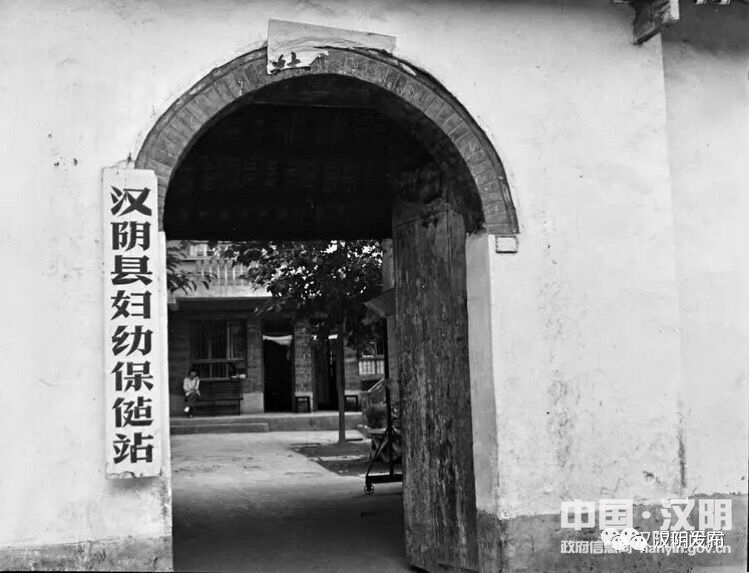

1978年,汉阴县妇幼保健院

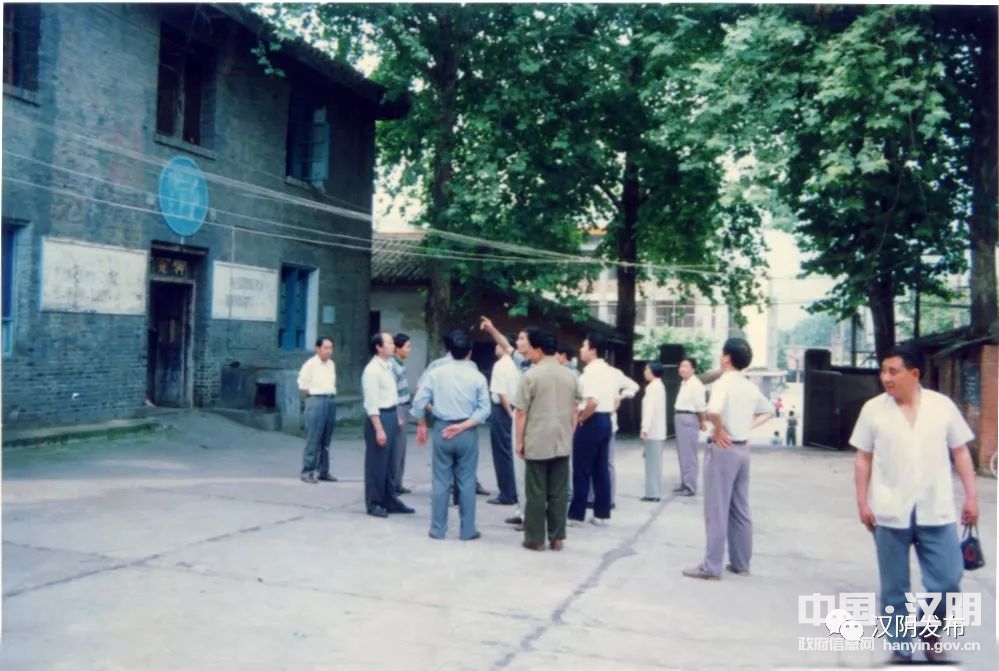

1985年5月,汉阴县防疫站张德顺摄

1989年7月,汉阴县医院住院部张德顺摄

县中医院旧址

县中医院旧址

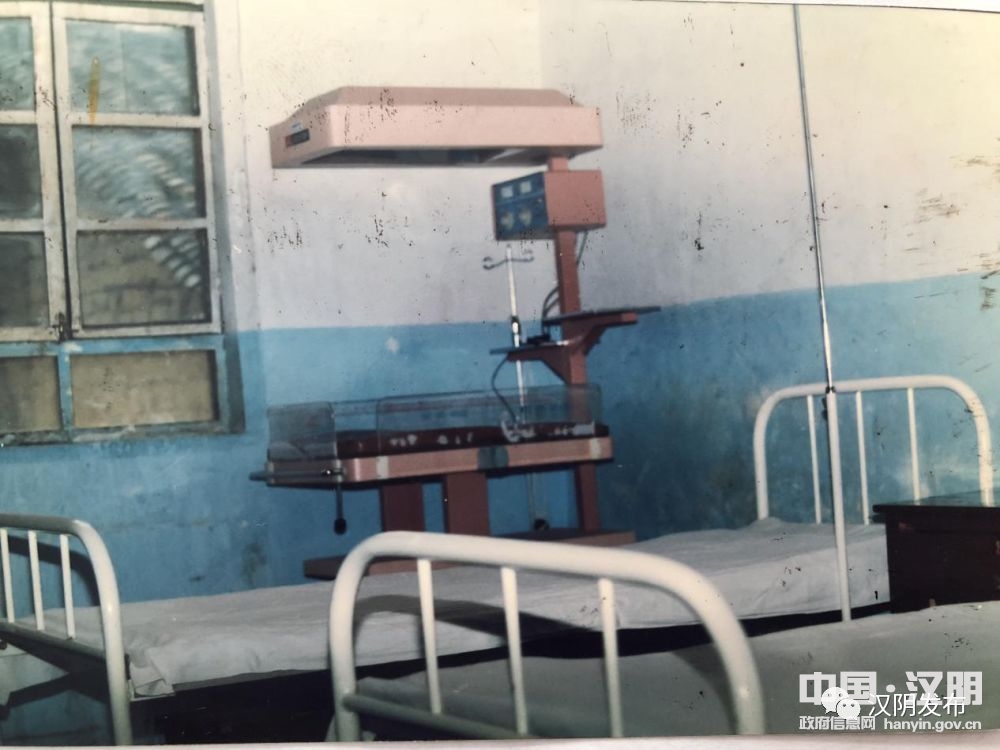

县妇幼保健院病床

1978年,党的十一届三中全会召开后,汉阴县卫生事业发展迎来加速期。1978至2018年的40年间,县人民医院、县中医医院、县妇幼院相继创建为二级甲等医院。依托国家项目建设机遇,对各镇卫生院进行了改扩建。按照“四室分离”要求,建设了覆盖广大乡村的141个标准化村卫生室,健全完善了妇幼、免疫规划和卫生应急人员队伍,卫生疾病控制、监督执法、中医药服务、职业教育、公共卫生管理等各项工作均取得了长足发展。2007年,汉阴县全面推行新型农村合作医疗制度后,24.14万名农村人口与国家正式干部一样享受起医疗费报销的惠民政策,广大群众“小病拖、大病扛”的现象得到彻底消除。2016年以来,在实施脱贫攻坚的伟大征程中,广大卫生工作者积极开展健康扶贫工作,有力斩断贫困群众因病致贫、因病返贫根源,使其甩掉包袱,早日过上美好富裕新生活。

90年代的妇幼保健院

妇幼保健院

90年代,县医院综合门诊楼

90年代,县医院大门

2008年,县中医院新址开工

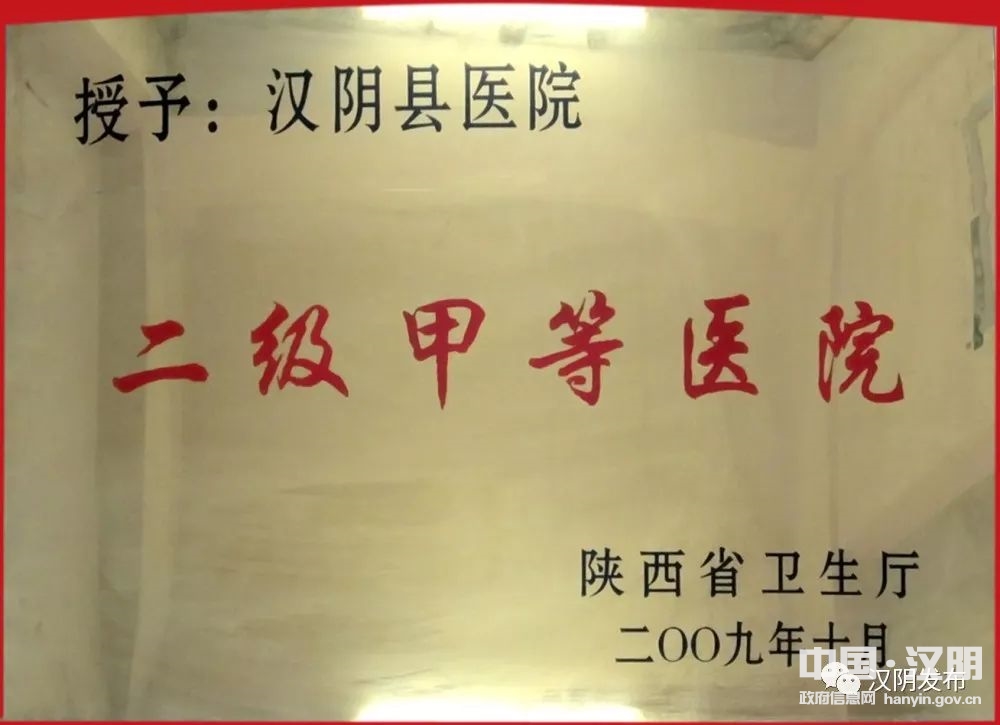

2009年11月2日,省卫生厅授予汉阴县人民医院“二级甲等综合医院”

经过70年的发展,全县卫生健康事业发生了深刻变化。医疗卫生机构从1949年的1个增至2018年的190个(其中县级医院3所,镇卫生院14所,村(社区)卫生室157个),增长190倍;床位数从10张增至1539张,增长154倍;卫生技术人员由5人增加到2028人,增长405倍;每万人拥有医师由0.4人增至62人,增长155倍,并逐步建立起适应经济社会发展和人民群众健康需求的包括医疗服务、疾病控制、妇幼保健、卫生监督在内的新型城乡医疗卫生体系,居民健康主要指标达到全市先进水平。俯瞰如今的汉阴大地,医疗服务设施建设方兴未艾,总投资1.26亿元的县第二人民医院(涧池镇综合卫生院)、漩涡镇卫生院迁建工程和妇幼院综合住院楼项目同步施工建设;以县人民医院为龙头的医学学科建设快速发展,已建成全省首家韩红复明中心、全市县级医院首家导管室、县级首家技能培训中心,冠状动脉支架植入术、全脑血管造影术等多个项目填补了全市县级医院技术空白。

县人民医院新楼

县中医院新楼

新建的妇幼保健院

涧池镇卫生院旧貌

涧池镇卫生院新貌

平梁镇卫生院旧貌

平梁镇卫生院新貌

观音河镇卫生院旧貌

观音河镇卫生院新貌

回首70年的卫生事业发展史,汉阴县医疗卫生工作艰难起步,一路砥砺奋进,从疫病频发到控制或消除各类地方病、传染病;从看病难到“小病不出村、常见病不出镇”;从看不了大病到拥有全市领先的医疗学科;从“赤脚医生”到“家庭医生”……一项项令人瞩目的进步汇聚成卫生健康事业的蝶变,书写着党和政府本着为民初心,率领全县人民为实现“健康梦”而不懈奋斗的光辉历程。

2018年3月13日,苏陕扶贫协作正式启动,江苏省溧阳市第一批医疗队员到县人民医院开展帮扶工作

2018年,县中医院成立名中医工作室

2017年建设中的妇幼院产儿科大楼

70年来,汉阴县医务工作者为人民健康服务的初心与使命从未改变。未来,我县将以建设“健康汉阴”为主线,大力推进8类健康细胞示范建设,深入开展健康扶贫,持续深化综合医改,扎实开展重大疾病防控,不断提升医疗服务能力,为全方位、全周期保障人民群众健康,为推进汉阴卫生健康事业高质量发展作出新的更大贡献。

二、人口和计划生育工作

人口计生工作关系千家万户,涉及到人民群众的根本利益,做好人口计生工作,解决人口计生问题,是重大的民生问题。新中国成立以来,汉阴县人口和计划生育工作经历了五个发展历程:起步推行时期(1971~1983年),全面推进阶段(1984~1990年),稳步发展时期(1991~2000年),保持稳定低生育水平时期(2001~2005年),统筹解决人口问题阶段(2006年至今)。

90年代的儿童体检工作

宣传计生国策

1949年11月汉阴县解放后,全县人口总数为123612人。随着国民经济的恢复和发展,人民生活及医疗卫生条件有了提高和改善。1950-1954年,全县净增人口27304人,平均每年净增5461人,出现新中国成立后汉阴县人口增长的第一个高峰。1963-1972年,是全县人口增长的第二个高峰期,此期间平均每年出生6182人,出生率为29.52‰。1973年,在中央的号召下,汉阴县开始实行计划生育。1982年9月,计划生育政策被定为基本国策,同年12月写入宪法,汉阴县开始全面推行计生国策,普遍提倡只生一个孩子,严格控制二胎,坚决杜绝多胎生育。每年安排冬、春季计划生育宣传月活动,动员节育对象落实避孕节育措施,免费供应送药具上门,对降低出生率、完成当年人口计划起到了重要作用。

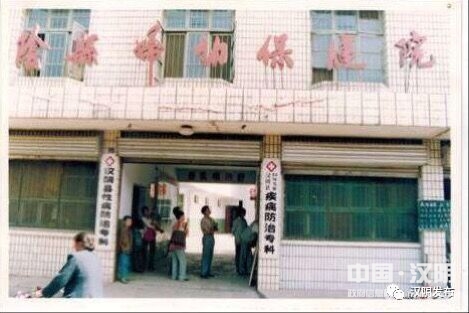

老妇幼保健院

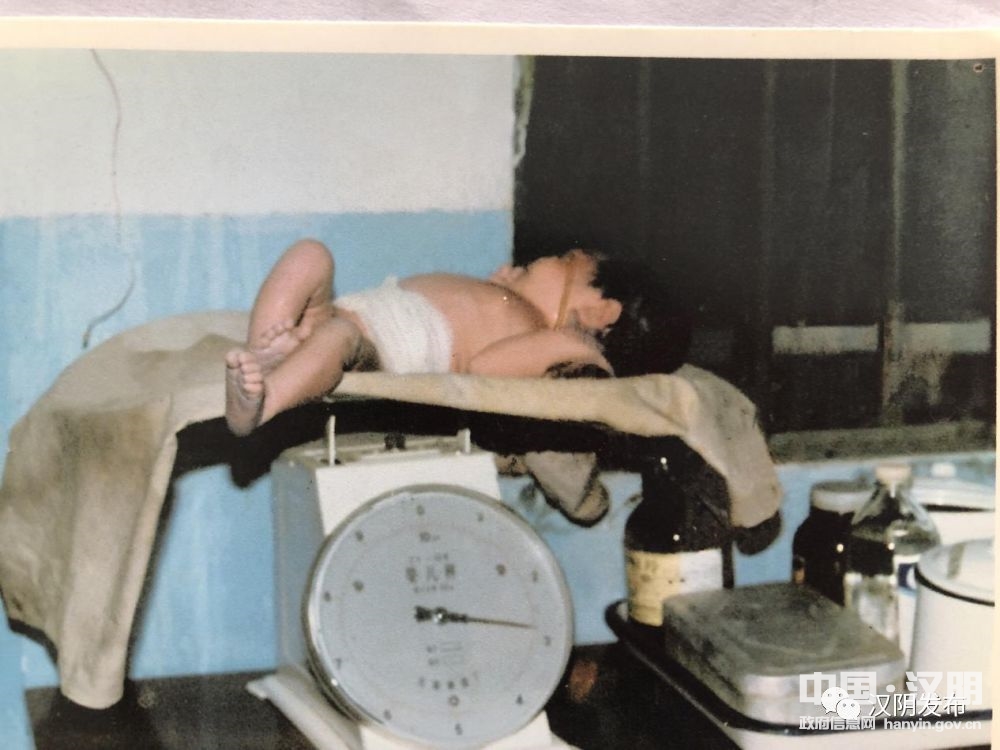

新生儿检查

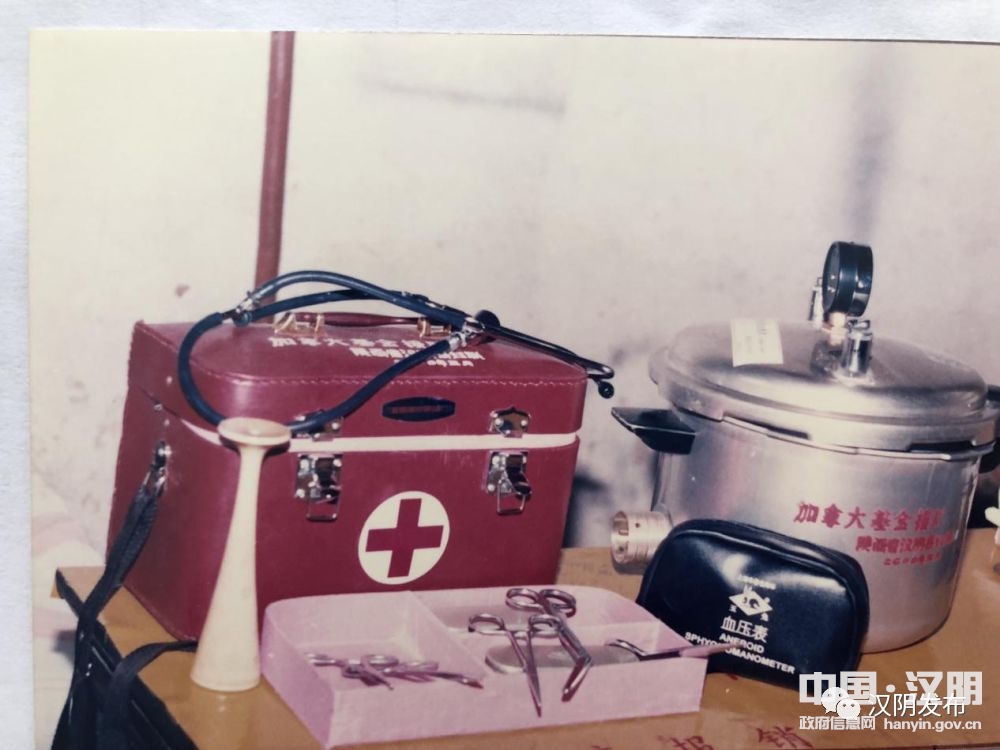

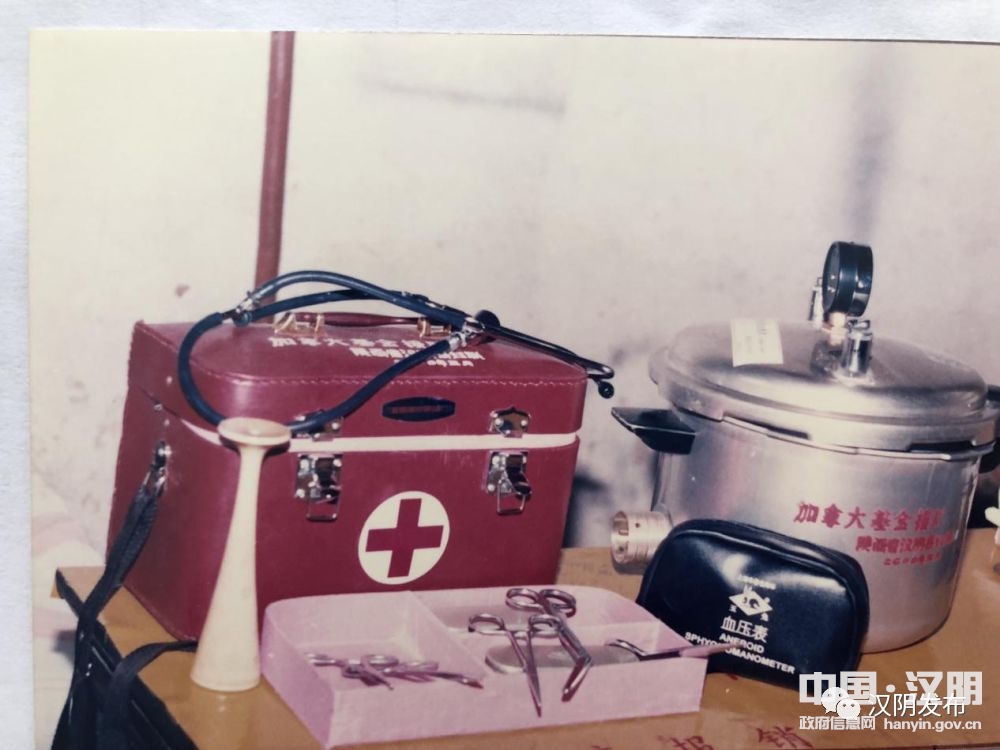

消毒设施

纵观全县40年的计划生育工作历程,充满曲折、悲壮与辉煌。所谓“曲折”,是因为在人口问题的认识上有过反复,出现过偏差;所谓“悲壮”,是因为广大群众特别是育龄妇女,为落实这一基本国策做出了巨大的奉献和牺牲,广大人口与计划生育工作者为之经受了太多的委屈,付出了太多的艰辛和汗水;所谓“辉煌”,是我们成功地探索出了符合汉阴实际,统筹解决人口问题的路子。在农村人口占多数、生产力尚不发达的陕南山区,控制人口取得了突出成就,实现了人口再生产类型由“高出生、高死亡、高增长”向“低出生、低死亡、低增长”现代型的历史转变。

就诊的妇女

进入21世纪后,汉阴县人口和计划生育工作进入稳定低生育水平、统筹解决人口问题的新时期。在中共中央、国务院两个重要《决定》精神指引下,县委、县政府坚持与时俱进,不断开拓创新,用科学发展观指导人口和计划生育工作,大力推进计划生育综合改革,广泛开展计划生育宣传教育,深入推进计划生育优质服务活动,认真实施计划生育奖励扶助政策,扎实开展婚育新风进万家活动;坚持以人为本理念,加快创建计划生育优质服务县和计划生育新农村新家庭活动;积极创造条件,努力提高出生人口素质;扎实推进关爱女孩行动,综合治理出生性别比升高问题,千方百计稳定来之不易的低生育水平,积极探索统筹解决人口问题的路子,建立和形成了政府领导、部门配合、群众参与、优质服务、依法行政、综合治理、健康发展的人口和计划生育工作新局面。全县人口出生率、死亡率、自然增长率由1949年的24.73‰、9.01‰、15.72‰更迭为2018年的10.08‰、7.25‰和2.84‰,人口总数由1949年的123616人增长到2018年的267612人(常住人口)。

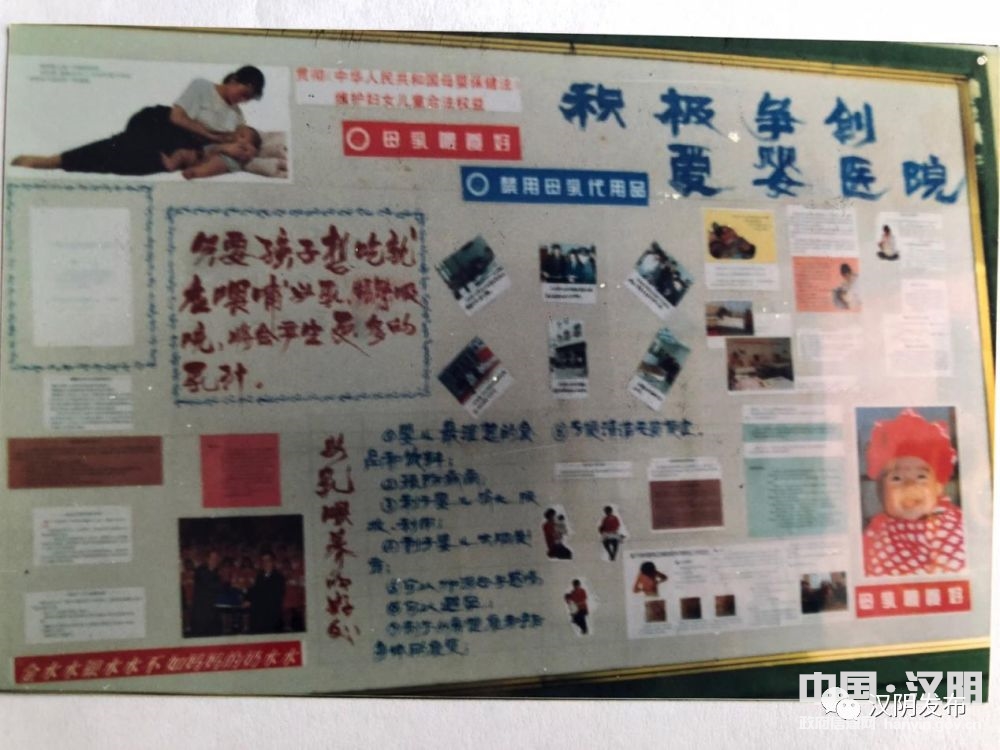

早期宣传板

老妇幼保健院

母亲健康车

历经70年的曲折发展和不懈努力,汉阴县人口和计划生育工作取得了辉煌成就。一是经过多年坚持不懈的基本国策宣传教育和婚育新风的熏陶,广大干部群众的婚育观念已经发生深刻变革。“晚婚晚育”、“少生优生”、“生男生女都一样”等新风尚,已经成为越来越多人民群众的自觉行动。二是人口增长速度明显减缓,人口规模得到有效控制。自20世纪70年代初全面推行计划生育以来,40年间全县累计少生人口6万余人。三是稳定低生育水平取得显著成效。自20世纪90年代中期以来,汉阴县妇女总和生育率一直保持在更替水平线以下,人口自然增长率控制在10‰以内。进入21世纪以来,一直稳定在5‰以内。四是统筹解决人口问题初见成效。近10多年来,汉阴县在稳定低生育水平的基础上,通过实施“母亲健康工程”、婚前医学检查、孕前优生筛查和“三查”服务,加大科技服务力度,努力提高新生人口素质,新生人口缺陷发生率逐年下降。大力开展关爱女孩、打击“两非”行动,有效地遏止了出生人口性别比偏高势头。这些成就的取得,为促进汉阴经济社会和资源环境协调发展做出了重大贡献。今后一个时期,汉阴县计生工作者将以人的全生命周期服务为重点,统筹做好人口出生、优生优育、老龄健康服务等工作,实现人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展。

陕公网安备 61092102000107号

陕公网安备 61092102000107号