编者按:当前,随着脱贫攻坚工作各项任务的深入推进,如何抢抓机遇,确保贫困户能够按期脱贫,同时在今后的发展中持续增收,实现稳固脱贫的长久效益,是广大群众关注度高、迫切需要解决的热点问题,也是摆在各级组织面前的现实课题。汉阴县平梁镇太行村从困难群众关心关注的切身利益出发,创新发展模式,大胆试验,从着力“三线两化一平台”推进新民风建设、优化配资源置,激活脱贫攻坚内生力,解决精神贫困和“造血功能”这个根本性问题,从实、从深、从细打好基础,千方百计把发展和脱贫紧密对接,使村容村貌和民风大为改观,创出了一条适合当地特色的富民发展之路。

陕南的初秋,硕果盈枝。走进汉阴县平梁镇太行村,蓝天白云,太行山群峰环绕,沐浴河碧水流淌,村庄点缀在青山绿水之间,沐浴着太行村农村改革发展的春风,老茶、油茶、花椒等产业基地迅速崛起,百姓生活蒸蒸日上,乡村面貌悄然巨变。

由最初的“试水”到今日的风生水起,太行村以敢闯敢干、奋勇当先之势,依托“三线两化一平台”社会治理创新模式,推进新民风建设,完善各类自治组织,推动内置金融、农旅融合,协会引领助推产业发展,在脱贫致富的道路上,成为全县远近闻名的示范村,合奏了一场生动的农村改革进行曲。

内置金融:让“不动产”变身“摇钱树”

自从该县脱贫攻坚战打响以后,面对全村还有100多户村民没有脱贫,太行村两委班子不等不靠,找门路,谋发展,变被动为主动,率先在全县成立第一个自治金融性的村级经济合作社——太康金融合作社,有力地加快了脱贫步伐。

说起这事,该村12组村民刘滨道出了心里话。据他介绍,自己年前想开办农家乐,苦如没有资金支持而犹豫不决,自从前不久加入了合作社,社里上门服务,一笔贷到9万元的资金,风险和合作社共担,用来装修房屋,他兴奋地笔者:“如果没有合作社,那我们的房子两年内都装修不起,等于这两年一点收入都没有,而装修完了就可以营业了,收入就来得快。”刘滨夫妇一个劲的夸着合作社带来的实惠。

那么,他们所说的合作社是一个什么样的惠民组织呢?

在太行村,有一种村民自己组织的金融合作社,不过,这个合作社与我们以前印象中的合作社却大不一样。它由村民自己出钱开办,可以给村里人低息贷款,可以帮忙联系工作,甚至还给村里加入到该组织的贫困户发红包。

这就是大家关注的内置金融,是指推进以“三变”为核心的农村集体产权制度改革为目的,理清太行村集体资产和清理债权债务,合理配置集体经济组织成员认证和股权,以村为单位,筹集闲散和公益基金,组建运营股份制合作社,走“支部+公司+专业合作社+农民”的路子,做强壮大集体经济,使群众增收达效,特别是帮助贫困户较快脱贫致富。

太行山经济发展合作社就是按照内置金融村社体系建设模式打造的一块“高地”。该合作社在平梁镇党委政府和村支部的共同努力和支持下,由23位村民自愿发起,于今年3月份开始筹备到4月份注册成立,注册资金100万元。其中乡贤社员14位,老人社员9位,入社资金总额106.8万元,其中乡贤和老人股金46.8万元,政府财政扶贫资金60万元,计划纳入贫困社员178户,目前已有53户贫困户入股。

这种“不出村”的内置金融合作社,一方面可以向村内的村民和村内合作社、企业发放贷款,比信用社贷款利率低,并且方便快捷,可以用土地、房屋宅基地、林权等等作为抵押,而这些资源在其他商业银行都是抵押不了的,从而实现抱团发展。另一方面村民可以将闲置的资金、土地、林地等资源入股到合作社,合作社将这些资源进行有效利用,增加其收益,再给入股农户分红,有效地加快贫困户脱贫的步伐。

尝到甜头的陕西秦岭太行山富硒茶叶科技有限公司负责人沈桂述告诉笔者:“前不久我们的富硒茶叶研发和上市、资金严重不足,当时找到合作社联系,一下子就贷款了9万元,既解决了燃眉之急,也为我们发展乡村旅游,建设茶庄园提供了资金平台!”

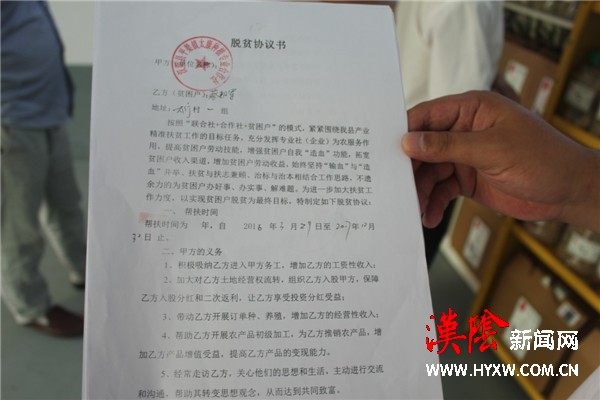

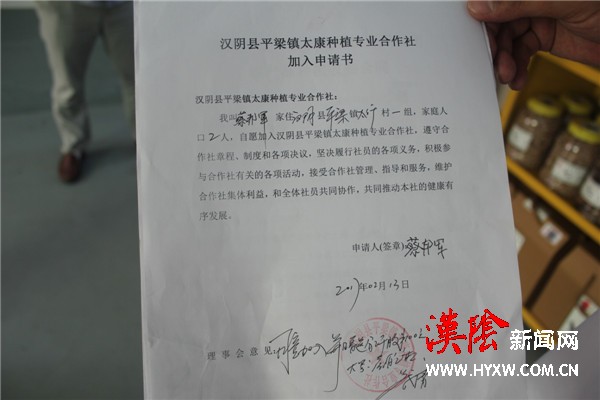

内置金融合作社吸引带动了一大批产业合作社加入其中,太康专业种植合作社就是其一,该社主要是收购农户蔬菜,加工干菜销售,以本村200余户贫困户为帮扶对象。据统计,该合作社已吸纳了50户贫困户为社员,鼓励农户通过土地、荒山、林地、闲置资产等资源要素入社入股,签订了入社、脱贫、种植回收协议,对贫困户社员,合作社赠送100元股金,免费提供子种、肥料,农户只需按照合作社要求进行种植,合作社按照市场价全部回收。

“现已对30户贫困户土地进行流转,集聚120余亩土地用于产业发展,为贫困户稳定增收,推进“三变改革”即资源变资产、资金变股金,农民变股东的重大变革。”县人大机关派驻太行村的第一书记王小岩向我们娓娓道来。

“今年合作社为社员免费发放3万余元的子种,10吨有机肥,带动贫困户种植原生态蔬菜、杂粮、花椒、中药材等,签订蔬菜种植回收协议400亩以上。”太康合作社经理蔡清告诉笔者。

“下一步,镇上还计划给加入合作社的每户贫困户奖励2000元原始股金,这样,每个贫困户入社就有2100元原始股金,然后还有土地以400元一亩入到合作社,既享受银行保底利息,又能享受公司效益带来的分红。通过内置金融合作社的有效实施与运作,使‘三变’有了具体的运行载体,实现了农村‘三起来’(把农民组织起来、资源集约经营起来、产权交易起来),这样让农村的人力资源、土地林地资源、财力资源、产业资源、市场资源有序的统一起来,实现产供销一体化协同发展,从而夯实贫困山区的发展基础”,平梁镇人大主席谢传武介绍到。

据了解,该村的内置金融合作社将全力服务脱贫攻坚,入社贫困农户每个月还可分到200元红包,为当地群众致富途径打开了另一扇 “窗户”。

农旅融合:让乡村旅游激活脱贫攻坚内生力

太行山离县城近、地理落差大、自然景观特、产业基础好,老茶山、老河道、古院落、古崖洞、古山寨、龙头庙以及乡土文化等特色资源别有风情。该村充分挖掘自然资然和人文禀赋,制定了“围绕搬迁建社区、围绕产业建园区、围绕旅游建景区”的发展思路,把产业、景点和旅游串成“一带一路”,极大地激活了发展内生力。

该村利用太行山得天独厚的自然生态资源,按旅游景区的思路进行系统规划,重点打造,启动传统民居改造工作,挖掘文化旅游资源,提升培育村落文化。对老屋、老墙、老井、老作坊等老建筑和老树进行重点保护正在进行。扩建玫瑰园100亩、太行山茶500亩、油茶500亩、油用牡丹1000亩、花椒园500亩、富硒蔬菜基地500亩、家庭农场20户。“山上茶园山下花、幽林深处品农家”,“住新型社区、闻玫瑰花香、游龙头神庙、食农家土菜、沐太行天池、品老树绿茶”,集“吃、喝、玩、乐、购”于一体的太行旅游模式正一步步变成现实。

“6月中旬迎来首批52人的公益旅游团,我们的老茶、土豆片,香菇等土特产不到半天就一抢而空,实现落地消费45000余元。”该村副支书柯友志告诉笔者。

目前,太行村已与西安周末文化公司签订了村企合作协议,通过参与旅游及农产品推介会、陕西省电视台101广播直播等活动,对太行山、太行村进行了宣传推广。通过积极推广营销,现百姓厨房、外婆印象、西安部分社区、市县内超市等蔬菜供应点达成了初步供货意向,其中在县城万友超市已经上架。

该村7组贫困户刘友全全家六口人,利用养蜂技术,自养蜜蜂5箱,每箱产值蜂蜜950多元,一年两茬,每箱净赚380元,被外地游客抢购一空;自己还开面包车搞运输,仅此一项年收入逾2万元;同时在县人大领导的帮扶下购买鸡苗50只,养起了两头大肥猪,全部被商家预定,乡村旅游业的发展,他对自己脱贫致富信心百倍。

“村上发展旅游业是好事,我们自己要勤快,不等不靠,我发展蔬菜种植,一项净赚5000元,同时还在村旅游企业打工,领到手的上半年劳务工资达7000元,脱贫致富水到渠成!”家里有4口人的6组贫困户蔡帮满乐哈哈地对我们说到。

农旅融合,壮大一产,联动二、三产业,用上游产业带动下游商贸业,火了乡村旅游,活了太行经济,除该村劳务输出每年赚回百万元以外,还拉动了旅游观光农业的发展,困难群众增收将不再困难。

“三色”管理:让民风更淳朴群众更有幸福感

“绿户门前放心行,黄户门前停一停,红户门前要上心。”这句话已是太行村“三线”人员的口头禅。

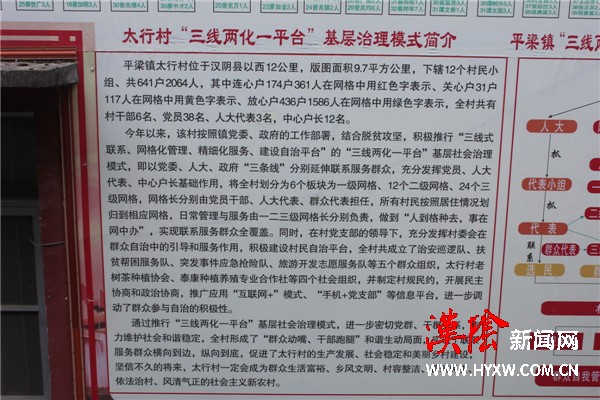

太行村将精准划分后的农户形象的标注为“绿、黄、红”三种颜色,实行“三色管理”。全村共641户2064人,其中连心户174户361人在网格中用红色字表示、关心户31户117人用黄色字表示、放心户436户1586人用绿色字表示。

“党员联系群众、人大代表联系选民、中心户长联系村民、管理网格化、服务精细化和村民自治平台”的“三线两化一平台”(简称“321”模式)农村治理模式在太行村“落地生根”。全村有6名村干部、38名党员、2名人大代表, 12名中心户长,全村划分为6个板块为一级网格、12个二级网格、24个三级网格,网格长分别由党员干部、人大代表、群众代表担任,所有村民按照居住情况划归到相应网格,日常管理与服务由一二三级网格长分别负责,做到“人到格中去,事在网中办”。

在引导农户参与协会、专业合作社等经济合作组织,“321”模式展现出强大的生命力。在该村7个产业建设类协会(合作社)、2个金融类协会(合作社)、2个管理类协会等村民社会和经济组织中,推行民主协商,依托村民大会、村民代表会议等载体,吸纳威望高、办事公道的老党员、老干部、乡贤人士、群众代表及村民入会,调动群众参与自治的积极性,提升服务效率。

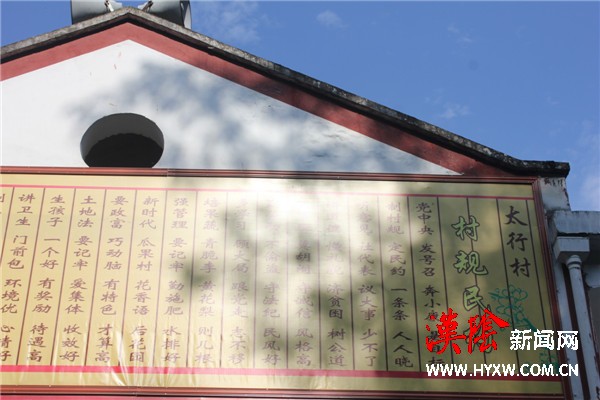

新民风关系千家万户。太行村用“三线两化一平台” 基层社会治理模式走出了自己的特色之路,从制度设置、人员配置、运作方式等方面注重“诚、孝、俭、勤、和”的引领,各产业建设类协会(合作社)、金融类协会(合作社)、管理类协会组建,制定村规民约,成立红白理事会、带头响应新事新办、喜事俭办等,都充分发挥“三线”人员的作用,以“诚、孝、俭、勤”树标杆和导向,推动“和”的实现。

“想在内置金融‘贷款’,要村里德高望重的人签字担保才行,像不勤俭、不孝敬老人、好吃懒做、不讲诚信没有信誉的村民是贷不到款的”6组村民寥申树介绍到。而那些可以签字担保的村民绝大多数都是“321”基层治理模式人员。

“以前,村民红白喜事讲排场,比阔气,攀比之风让很多老百姓苦不堪言,而且动不动请村干部当总管,村干部有苦说不出。长此以往,带坏了民风政风。现在好了,通过群众广泛参与,经村民大会和村民代表会通过后,制定了村规民约,村民有了自治发展和管理的本章,把一些有利当地持续发展的得到了传承与弘扬,对一些陈规陋习有了约束,通过各方的宣传引导和具体实施,使村上的民风建设发生了很大的变化,“诚、孝、俭、勤、和”农村新风尚正在逐步形成。”联村的镇干部陈小磊介绍到。

如今,太行村成立了红白理事会,大多由村里“三线”人员乡贤能人组成,规定随礼最多200元,结婚嫁娶最多15席,随礼范围就是家门和邻舍,超过规定范围的喜事,不允许办。红白理事会规范村民节俭办喜事,对红白喜事范围、礼金数额等都作了制度约束。

“原来经常给村民红白喜事当主持,一年送礼最少两三万。自从按照红白理事会规定主持了几场喜事没随礼,大家都慢慢理解,现在干部和群众负担都减轻了。”村干部柯友志说道。

现在“诚、孝、俭、勤、和”在太行村像春风一样漫过山山梁梁,讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同等核心思想理念和自强不息、敬业乐群、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲的中华传统美德使太行村的面貌彻底变了,绿树掩映下的红砖白墙,山青了水秀了,一批批产业火了,困难群众有了奔头、干部在基层主战场得到锻炼,相信群众脱贫奔小康的日子不再是遥遥无期的梦。